Article de Georges Haupt et P. Korzec publié dans la Revue du Nord en 1975, sans les documents annexes.

En 1910, la Social-démocratie du royaume de Pologne et de Lituanie (SDKPiL) considérablement affaiblie, devient l’objet de violentes attaques de la part des socialistes de droite et de certains groupes de « progressistes ». Parmi ceux- ci, Andrzej Niemojewski, homme de lettres connu, se distingue par une agressivité toute particulière. A sa campagne antisocialiste, il associe un antisémitisme virulent. Dès juin 1910, Rosa Luxemburg se propose de répondre à Niemojewski dans la revue de la SDKPiL, Trybuna 1. Or la campagne contre lui ne sera lancée qu’au mois d’août et se déroulera surtout dans les colonnes de Młot (le marteau), hebdomadaire légal publié à Varsovie qui succède à Trybuna interdit par la censure 2. Y prendront part non seulement les social-démocrates polonais et russes, mais aussi des dirigeants, impliqués par Niemojewski, des partis socialistes de France, d’Allemagne et d’Autriche, sollicités par Rosa Luxemburg ou Julian Marchlewski. Si au début, en septembre 1910. Rosa Luxemburg approuve la campagne, elle exprimera bien vite ses craintes qu’elle ne devienne obsessionnelle et recommande de la doser plus habilement (un article par numéro au lieu de trois) 3. Ainsi, elle consent à faire appel aux dirigeants de la Social-démocratie internationale mais conseille de se limiter à 4 ou 5 d’entre eux au lieu de mobiliser massivement les 10 à 12 personnages que proposa Léo Jogiches-Tyszka.

Il s’agit d’un épisode important et significatif que l’historiographie a néanmoins passé sous silence pour des raisons évidentes 4.D’abord, le sujet de l’antisémitisme polonais a toujours constitué en Pologne un tabou et ce indépendamment du système politico-social. Qui plus est, la polémique se déroule en polonais dans une publication dont il ne subsiste plus au monde que quelques exemplaires 5. Seule la lettre de Jaurès a été publiée à partir d’un manuscrit retrouvé dans les archives du Mouvement ouvrier suédois (Arbetarrorebens arkiv de Stockholm) dans les collections du vieux militant du Bund, Paul Olberg. Toutefois l’éditeur, se fondant sur des informations erronées d’Olberg, s’est trompé en ce qui concerne la date et la genèse de cette lettre 6.

Pour comprendre la toile de fond des problèmes considérés, il faudrait faire brièvement le point sur les forces politiques en présence dans le royaume de Pologne (Pologne russe) telles qu’elles se cristallisent à la fin du XIX° siècle, allant du parti bourgeois, nationaliste, la Démocratie nationale (« Endecja ») au Parti socialiste polonais (PPS) et à la Social-démocratie du royaume de Pologne et de Lituanie (SDKPiL), rivale du PPS. Dans la compétition entre le mouvement nationaliste et le mouvement socialiste ce sont d’abord les tendances internationalistes qui l’emportent dans la société polonaise, et avant tout dans la jeunesse. Dans cette lutte concurrentielle entre les deux idéologies fondamentales, le mouvement socialiste polonais trouve un appui massif auprès des minorités nationales : juive et allemande, inquiètes du développement du nationalisme polonais. D’ailleurs le « Bound« , un des groupements révolutionnaires les plus puissants dans l’empire tsariste dans la première décennie du XX° siècle, est un partenaire privilégié du socialisme polonais.

Dès sa création, le mouvement socialiste polonais s’est scindé en deux : le PPS et la SDKP. Pour le parti majoritaire, le PPS, les slogans de libération nationale l’emportent sur les mots d’ordre de classe. La fraction de droite du parti, représentée par le groupe de Pilsudski, n’a au fond que peu de points communs avec le socialisme et apparaît plutôt comme un groupement caractéristique de l’intelligentsia radicale. D’ailleurs en 1906, à la suite du schisme survenu au sein du PPS, ce groupe s’est constitué en un parti indépendant sous le nom de PPS-Fraction révolutionnaire. Ses méthodes de lutte – expropriations, terreur individuelle – sont en quelque sorte apparentées à celle des socialistes révolutionnaires russes.

La physionomie politique de la SDKPiL est fondamentalement différente. Dotée d’un programme marxiste orthodoxe, internationaliste, intransigeante, animée par la croyance dans un effondrement proche du capitalisme et dans la victoire de la révolution prolétarienne, en particulier de la révolution en Russie, la direction de la SDKPiL combat tout particularisme national, notamment la lutte pour l’indépendance de la Pologne. Selon Rosa Luxemburg, ces tendances centrifuges affaiblissent le front commun de la lutte révolutionnaire pour le renversement du tsarisme. D’autre part, la solution des problèmes nationaux doit aller de pair avec celle des problèmes sociaux.

Rosa Luxemburg devient la cible des attaques du PPS et des nationalistes. Ils attribuent sa position sur l’indépendance de la Pologne à son origine juive, passant sous silence le fait que cette position est aussi celle d’autres dirigeants de la SDKPiL d’origine polonaise, voire noble, tels Marchlewski, Wesolowski ou Dzierzynski. En fait, la SDKPiL s’inscrit ainsi dans la tradition du premier parti révolutionnaire polonais, le « Prolétariat », cette position ayant été celle de Ludwik Warynski, pionnier et martyr du socialisme polonais.

L’effervescence politique considérable dans la société polonaise et l’influence croissante des partis socialistes ont fait des territoires polonais l’un des foyers de la lutte de classe et de la révolution de 1905-1907. Les mouvements de grèves à Varsovie et à Lodz atteignent et même dépassent, par leur ampleur, ceux des principaux centres révolutionnaires de Russie. C’est à Lodz qu’éclate en juin 1905 la première insurrection ouvrière armée de l’empire tsariste. A l’automne de 1905 l’administration tsariste est pratiquement paralysée dans certaines régions du royaume de Pologne.

L’étendue des luttes révolutionnaires aussi bien à la ville qu’à la campagne suscite des craintes sérieuses parmi les classes possédantes et influe de façon décisive sur l’attitude politique du camp conservateur. Le principal parti de droite, la Démocratie nationale, créée à la fin du XIX° siècle comme un mouvement anti-tsariste pour l’indépendance, change ainsi de front à la suite des événements révolutionnaires. L’Endecja avance désormais la nécessité d’un accord avec le tsar et limite ses aspirations politiques à la revendication de l’autonomie politique du royaume de Pologne. Son idéologie subit les mutations consécutives à ce changement d’orientation. Après avoir été, à ses débuts, un parti nationaliste, il tombe, après la révolution, dans un chauvinisme extrême, qui se traduit dans la substitution du slogan traditionnel du mouvement polonais de libération « pour notre liberté et pour la vôtre » par celui d’ « égoïsme national » et d’antisémitisme sauvage, proclamé par Roman Dmowski, principal théoricien et chef de file du parti. Sans doute la participation massive des juifs au mouvement révolutionnaire a-t-elle influé sur ce revirement. Cependant ce sont des considérations politiques et tactiques qui exercent l’influence décisive. En changeant brutalement de front pour tenter de s’entendre avec le tsarisme, ennemi séculaire de la Pologne, l’Endecja se voit contrainte d’assigner à ses partisans de nouveaux objectifs et de lui donner de nouveaux adversaires. Ainsi l’ennemi principal, le danger majeur pour la nation polonaise, ce sont, selon Dmowski, les juifs. Ce sont eux qui, animés par des aspirations égoïstes et destructrices ont fait éclater la révolution et provoqué ainsi les malheurs qui en ont découlé. L’agitation antisémite débute de façon modérée, car les méthodes du gouvernement tsariste, celles des « Tchernaja Sotnia » (Centuries noirs), sont trop impopulaires dans la société polonaise ; cependant après l’échec de la révolution, elle prend des proportions de plus en plus considérables. Dans les années de la « réaction stolypinienne », l’Endecja remplace remplace ouvertement les anciens slogans de lutte contre la Russie, par celui de la guerre entre Polonais et juifs.

Dans le contexte de la terreur post-révolutionnaire où les partis socialistes sont démantelés et contraints de passer à la clandestinité, on assiste à un phénomène d’effondrement psychologique de la société polonaise. Le pessimisme et l’absence de foi dans la possibilité de réaliser des changements politiques fondamentaux entraînent un regain d’intérêt pour les problèmes plus terre à terre, les problèmes économiques. L’étal et l’atelier juif deviennent une cible concrète, plus tangible que les principes d’indépendance ou de métamorphoses sociales. Ainsi les revues de l’Endecja, et en particulier la « Gazette du matin – Deux grosches », spécialement créée dans ce but, accentuent quotidiennement la campagne antisémite appelant à boycotter les entreprises juives.

Les succès faciles obtenus par la Démocratie nationale, grâce au moyen « miraculeux » que s’est avéré être l’antisémitisme, inquiètent ses concurrents politiques. L’attrait de cette astuce politique est tel que d’autres milieux politiques, que leur idéologie n’y prédestine pas, n’hésitent pas à y avoir recours. En 1905, dans la vague des événements révolutionnaires à Varsovie, est apparu un nouveau groupe politique : le Parti progressiste-démocrate. Il se veut bourgeois et libéral, et l’objectif de son créateur et leader Aleksander Swietochowski, écrivain éminent et ancien théoricien du positivisme polonais, est d’en faire une « troisième force », susceptible d’arbitrer les conflits entre les deux camps politiques antagonistes.

Le Parti progressiste-démocrate est entré dès le début de son existence en conflit aigu avec les cercles conservateurs, et surtout avec la Démocratie nationale. Cette dernière, qui était jusqu’en 1905 quasiment le seul représentant des milieux polonais possédants et de la petite bourgeoisie, craint non sans raison qu’apparaisse l’homologue polonais du puissant parti russe des Constitutionnels démocrates « Cadets », parti qui menace de réduire son influence dans les milieux bourgeois plus progressistes, notamment au sein de l’intelligentsia. Et, en effet, les « progressistes » comblent peu à peu le vide entre les groupements révolutionnaires et le nationalisme de la Démocratie nationale. De nombreux représentants de la bourgeoisie moyenne et de l’intelligentsia et, avant tout, des intellectuels d’origine juive assimilés affluent dans le nouveau parti.

L’Endecja se lance dans une violente campagne stigmatisant les « progressistes », les traitant de « cosmopolites dépourvus de sentiments nationaux », de « serviteur des juifs », etc. Alexander Swietochowski, lui-même, n’est pas épargné lorsqu’il se présente aux élections à la II° Douma nationale à Varsovie en 1907.

Dans ces conditions d’anéantissement quasi total du mouvement ouvrier le Parti légal progressiste-démocrate, et surtout son organisation culturelle « Association culturelle polonaise » (TKP), connaît l’affluence d’éléments intellectuels radicaux, politiquement proches du PPS. Ainsi on pourrait citer des personnalités telles que Ludwik Krzywicki (sociologue éminent), Stefania Sempolowska, Stanislaw Patek, etc. Jusqu’alors pour ainsi dire le directeur au sein du parti qu’il a créé, Swietochowski, jaloux de son influence, s’oppose de plus en plus nettement à l’aile gauche de son parti. Ce sont les cours d’instruction publique organisés en yiddisch par la section IV du TKP (de gauche), pour les ouvriers juifs, qui apparaissent comme la cause directe du conflit. En quelques mois, Swietochowski et ses plus proches partisans changent d’attitude politique et adoptent des positions violemment anti-socialistes et antisémites.

Quant à un autre radical polonais, Andrzej Niemojewski, qui nous intéresse tout particulièrement dans ce débat, son évolution est plus orageuse et plus surprenante encore. Ecrivain, brillant journaliste, spécialiste des religions et libre penseur « frondeur », il appartenait en 1905 avec d’autres écrivains (Zeromski, Strug, Berent), à l’élite intellectuelle proche des milieux révolutionnaires. Il fut lors d’un meeting en 1904 l’un des instigateurs du Parti démocrate-progressiste. Après le début de la révolution, il avait fondé à Lwow le mensuel « Kuznica » (La forge), revue progressiste exprimant en fait les positions des libéraux « de gauche ». En 1906 il entreprend de publier à Varsovie la revue « Mysl Niepodlegla » (Pensée indépendante), d’inspiration libre penseur. L’athéisme, le rationalisme et l’anticléricalisme acharné, qui apparaissent dans les colonnes de « Mysl Niepodlegla » rendent Niemojewski et sa revue fort populaires dans les milieux radicaux de l’intelligentsia ainsi qu’auprès des ouvriers socialistes.

Le choc est donc d’autant plus grand lorsqu’après l’échec de la révolution, Niemojewski change de ton « Mysl Niepodlegla » devient la tribune d’un antisémitisme violent. Il écrit notamment un pamphlet antijuif virulent intitulé « De l’âme juive à la lumière du Talmud ». Pour étayer ses thèses à coloration scientifique, il invoque la brochure de Karl Marx sur la question juive, qui se prête effectivement à des généralisations et à des extrapolations dont Niemojewski ne se prive guère. Il cite également à l’appui de ses thèses Karl Kautsky, Lassalle, Mehring et d’autres dirigeants et théoriciens du socialisme. Dans sa lutte contre le mouvement socialiste polonais, Niemojewski cherche à souligner sa dégénérescence et son caractère antinational en lui opposant l’exemple des partis socialistes d’Europe occidentale et de leurs leaders. Dans le cadre de la contre-révolution qui succède à l’effervescence révolutionnaire, alors que les milieux de gauche sont pratiquement condamnés au silence, l’activité de Niemojewski a un impact sur les masses ouvrières qui, récemment encore, adhéraient aux idées socialistes. Ce revirement de Niemojewski est si choquant que souvent on a peine à croire dans l’opinion publique qu’il s’agit de ce même homme qui, il y a si peu de temps, célébrait la révolution dans ses poèmes et dans ses écrits. Un militant de la Social-démocratie, qui n’est nullement dupe, écrit ironiquement dans une lettre ouverte à Niemojewski: « Si à la tête de « Mysl Niepodlegla » il y a bien un certain A. Niemojewski, si ce n’est pas un personnage fictif mais votre homonyme, vous ne devriez pas le passer sous silence. Reniez-le, Monsieur, dissociez-vous de lui, afin que votre nom d’homme de lettres honnête, de chantre de la misère du peuple ne soit confondu par personne avec le nom infâme d’un rédacteur d’une revue appelant aux progromes. Autrement, il y aura bien des gens pour penser que l’illustre poète du peuple polonais, Andrzej Niemojewski, est bien devenu le chef d’une bande de la « Tchernaja Sotnia… » 7.

Les milieux progressistes et socialistes polonais sont pris au dépourvu par cette offensive violente du nationalisme et de l’antisémitisme. Dans les revues de la SDKPiL et du PPS-Lewica (de gauche) la polémique fait rage. Les représentants les plus marquants de l’intelligentsia polonaise expriment leur désapprobation à l’égard de cette campagne antisémite menée à leur sens dans le style de la « Tchernaja Sotnia » 8.

Nombre d’entre eux quittent les rangs du Parti démocrate progressiste 9, en signe de protestation.

« Les juifs pénètrent chez nos ouvriers pour les pousser à considérer le socialisme comme l’équivalent de la haine pour leur pays… écrit Niemojewski. Rosa Luxemburg et ses amis intoxiquent les ouvriers de leurs élucubrations (…) Le travail diabolique de destruction qu’ont entrepris les juifs, sous couvert de vouloir défendre la classe ouvrière, n’est finalement rien moins que le meurtre de la Pologne ; comme tous les juifs haïssent ceux qui ne le sont pas, les Social-démocrates de Rosa Luxemburg haïssent passionnément la Pologne » 10.

Ce contexte explique pourquoi Rosa Luxemburg, si indifférente par ailleurs au problème juif, se lance dans une polémique contre Niemojewski et orchestre la contre-attaque. On comprend aussi l’importance que peut revêtir pour le mouvement socialiste polonais une prise de position des dirigeants des partis socialistes français et allemand qui jouissent d’une énorme autorité morale ; elle peut contribuer à mettre fin à la désorientation et enrayer l’impact de la vague d’antisémitisme sur les masses.

Rosa Luxemburg propose de faire appel à Jaurès, Bebel, Vandervelde et Bauer. « C’est une preuve suffisante (à part le Vorwarts) 12 du soutien de l’Internationale ; à quoi bon dévoiler le système ? Je pense aussi qu’un article ou une lettre de K. Kaustky seraient une bonne chose… K. Kautsky ne refusera certainement pas. Julek (Marchlewski) peut lui expliquer la situation et cela risque de gâcher sérieusement les calculs des Haecker, etc. 13 qui voudraient profiter de ma querelle avec K. Kautsky. Moi, je n’en suis nullement gênée car je n’identifie pas mes comptes personnels avec le parti. »

Pour Otto Bauer également, elle demande que ce soit Julian Marchlewski qui intervienne 15. C’est Jean Jaurès qui répond le premier à l’appel de Rosa Luxemburg. Dans une lettre concise du 11 octobre 1910, il souligne les analogies dans la situation et dans les méthodes utilisées par les adversaires du socialisme en France et en Pologne : « Nous avons vu, nous Français, au temps du nationalisme et dans la crise de l’affaire Dreyfus, à quelles ignominies, à quel déchaînement dangereux de la réaction pouvaient conduite le pseudo-patriotisme et la sauvagerie de l’antisémitisme.

Toute tentative pour opposer aux socialistes polonais les passions antisémites provoquerait en France la réprobation non seulement des prolétaires socialistes, mais de tous les républicains, de tous les libres penseurs véritables, qui n’ont pas oublié les leçons de la crise que nous avons traversée. Ce n’est point par ces procédés que pourront être préparées les conditions d’un sérieux effort de libération »

Deux semaines plus tard, Mlot publie la lettre ouverte d’August Bebel 17 qui pour l’essentiel concorde avec celle de Jaurès. Il intervient peu sur le fond, sur le problème de l’antisémitisme sur lequel il s’était prononcé longuement au congrès de Cologne du SPD en 1893, intervention parue ultérieurement sous forme de brochure 18. Ce qu’il récuse avant tout, c’est la tentative pour renvoyer dos à dos social-démocrates polonais et occidentaux et briser ainsi la solidarité internationale qu’il s’empresse de réaffirmer. Il y voit la tactique éprouvée des libéraux qui en Pologne ont recours à l’arme inattendue de l’antisémitisme qu’il considère plus comme un moyen pour discréditer la social-démocratie polonaise que comme une fin, auquel il accorde par conséquent une importance subordonnée.

A la fois par son volume et par sa teneur, la lettre ouverte de Franz Mehring est une mise au point essentielle 19. Kautsky malade ne pouvant répondre, bien qu’il ait été cité tout autant que Mehring par A. Niemojewski comme témoin à charge, Mehring prend sur lui, en tant qu’historien le plus autorisé de Marx, de situer le point de vue du socialisme et plus particulièrement du marxisme dans son véritable éclairage, et surtout de remettre en contexte les prises de position de Marx et de Lassalle sur la question juive. Il rappelle ainsi que la discussion entre Marx et Bruno Bauer dont est issue la célèbre brochure de Marx s’est déroulée dans les années 40 du siècle dernier, à une époque où ils étaient tous deux encore des disciples de Hegel. A l’origine de ce débat se situe la contradiction entre l’oppression exercée en Prusse contre certains juifs et la tolérance, les faveurs dont jouissent certains autres, la protection accordée par Frédéric-Guillaume IV au capital juif. Alors que Bruno Bauer s’enlise dans les contradictions religieuses, restant dans le domaine de la théologie, Marx insiste sur l’aspect social que revêtent les problèmes religieux. Il déduit du développement social la nécessité de l’émancipation des juifs. Mais il ne voit dans l’émancipation politique que la première étape d’une émancipation globale, examine les caractéristiques spécifiques des juifs et en conclut que le développement historique a fait d’eux, bon gré mal gré, « les représentants de la puissance de l’argent et par là même un élément anti-social. » Au terme de ce débat, la position de Marx apparaît comme plus nuancée que ne la présente A. Niemojewski. Marx se refuse à condamner ou à magnifier les juifs en bloc, il invite plutôt à étudier quel a été leur rôle dans l’histoire. « En un mot, conclut Mehring, le marxisme adopte envers les juifs une position tout à fait dépourvue de préjugés ; il est aussi loin de l’antisémitisme que du philo- sémitisme … »

Ce n’est pas dans Mlot mais dans la revue théorique social-démocrate der Kampf qu’Otto Bauer, l’un des dirigeants de la Social-démocratie autrichienne répond à A. Niemojewski dans un article intitulé « Socialisme et antisémitisme » 20.

Bauer proteste contre l’utilisation qui est faite de son nom et de son livre, La Social-démocratie et la question des nationalités paru en 1907 et qui comporte en effet un chapitre sur les juifs. C’est à contre-cœur qu’il entame la polémique avec Niemojewski auquel il reproche de connaître mal et la Social-démocratie autrichienne et son livre. Sa réticence a pour cause deux ambiguïtés qu’il n’est pas en mesure de dissiper : 1) « entre la camarade Luxemburg et moi- même – le libre penseur polonais compare ses écrits à mon livre – il y a eu en effet des divergences d’opinion sur certains problèmes du socialisme… »; 2) « Ces mêmes arguments qu’utilise N. Niemojewski interviennent également dans la polémique du « Parti socialiste polonais » contre « la Social-démocratie du royaume de Pologne » et ont déjà pénétré, à partir de cette polémique de fractions au sein du socialisme polonais en Russie, dans la presse du parti de Galicie. » Ses craintes sont avant tout fondées sur la situation de la Social-démocratie autrichienne qui traverse la crise du séparatisme tchèque et sur le risque d’épidémie que fait courir au socialisme de Galicie l’accentuation du nationalisme juif, catalysée par l’antisémitisme.

D’une étude comparative brève et concise de l’antisémitisme en Europe occidentale – « rien d’autre que la première expression naïve de l’anticapitalisme » – et en Europe centrale et orientale – « un nationalisme qui sépare les ouvriers », il déduit la position différenciée que doit adopter le socialisme selon le phénomène auquel il est confronté : « remplacer la lutte petite-bourgeoise contre le capital juif par la lutte prolétarienne contre le capital en général » d’une part, « lutter tout autant contre l’antisémitisme qui d’une part, « lutter tout autant contre l’antisémitisme qui exclut les prolétaires juifs que contre le nationalisme juif qui cherche à les séparer de leurs frères slaves », d’autre part. Par son article, Bauer se situe au cœur même de la problématique, comme le prouve la réaction suscitée par l’intervention de ses leaders des partis socialistes occidentaux dans les « affaires intérieures polonaises » dans le PPS-Fraction révolutionnaire dirigé par Josef Pilsudski.

Les idées et la physionomie politique de ce parti se reflètent dans la réponse de Tytus Filipowicz, un des plus proches collaborateurs de Pilsudski, à la lettre de Jaurès. Dans sa « lettre ouverte » à Jean Jaurès /annexe nr. 1/, Filipowicz écarte rapidement le problème de l’antisémitisme et par-là même minimise apparemment l’importance de cette question en Pologne cherchant avant tout à disqualifier le parti de Rosa Luxemburg et la revue « Mlot » aux yeux des des socialistes occidentaux. Il va si loin dans son idéologie qu’il n’hésite pas à accuser la SDKPiL de collaboration avec la bourgeoisie polonaise et de régime tsariste. Au même moment, le Comité étranger du PPS publie en français et en allemand un tract /annexe nr. 2/ qui voit dans l’appui moral manifesté à la SDKPiL une intention de nuire au mouvement socialiste polonais. Rappelons que ces événements se situent juste après le VII° Congrès de la II° Internationale à Copenhague, auquel ont participé les deux groupements en lice.

Pour protester contre cette campagne de dénigrement et d’accusations graves, du PPS-Fraction révolutionnaire, Rosa Luxemburg rédige une note pour le Vorwarts qui sera publiée avec des modifications essentielles 22. Ainsi, l’article écrit par elle s’achève en ces termes : « Et si un tel journal est dénoncé par-derrière, à l’étranger, comme » contre-révolutionnaire « , c’est là une excroissance ahurissante de la haine politique, à tel point que les gens raisonnables ne peuvent que hausser les épaules », alors que la rédaction du Vorwarts les remplace par le passage suivant : « Un journal ouvrier qui défend les intérêts prolétariens et le marxisme dans une lutte difficile et lourde de sacrifices, qui est devenu la cible d’une campagne haineuse de la part de toute la presse bourgeoise en Pologne ne mérite vraiment pas d’être dénoncé par-derrière, à l’étranger comme un journal « contre-révolutionnaire » » 23.

Au même moment, Mlot est interdit par la censure et cesse de paraître. C’est Julian Marchlewski qui l’annonce dans le Vorwarts 24.

Les deux documents ici présentés revêtent une importance accrue à la lumière du développement ultérieur de la vie politique polonaise où a d’abord triomphé le parti de Pilsudski pour céder la place, après la Seconde Guerre mondiale à un régime qui revendique la tradition de la SDKPiL. Et même dans des conditions socio-politiques fondamentalement bouleversées, le débat n’a rien perdu de son actualité, la façon dont il a été escamoté par l’historiographie étant en elle-même fort éloquente.

G. HAUPT Directeur d’études à l’Ecole pratique des hautes études et P. KORZEC Ancien professeur à l’université de Lodz, Chargé de recherches au C.N.R.S.

Notes

1. Cf. Rosa Luksemburg, List y do Leona Joglchesa- Tysiki, présentées par Feliks Tych., vol. III, Varsovie, 1971. p. 123. Pour l’étude générale de la Pologne, cf. A. Gieysztor et collab., Histoire de Pologne, Varsovie, 1971.

2. Mlot (Le marteau) , revue sociale, politique et littéraire. Organe légal de la SDKPiL à Varsovie. 18 numéros parus. Le rédacteur de fait de Mlot était Léo Jogiches- Tyszka qui résidait alors à Berlin. Parmi les auteurs et collaborateurs de cette revue, on trouve Rosa Luxemburg, Karl Radek, Adolf Warski, etc.

3. Listy… pp. 172-179.

4. On doit à Edmund Silberner de nombreux travaux sur la position des socialistes face à la question Juive et notamment une bibliographie : Western European Socialism and the Jewish Problem.

5. Dans la présente publication, nous avons utilisé l’exemplaire de Mlot conservé dans les collections de l’Institut international d’histoire sociale à Amsterdam.

6. M.J., « Un Inédit de Jaurès sur l’antisémitisme », Bulletin de la société d’études jauressiennes, N° 4, Janvier- février 1962.

7. Mlot N° 18, 3 décembre 1910. L’auteur de cette lettre ouverte était Grigorij Aleksinskij, social-démocrate russe, député des ouvriers de Saint-Pétersbourg à la II° Douma. Il signait du pseudonyme de Gregor.

8. A protesté également, entre autres, contre la campagne antisémite Wladyslaw Mickiewlcz, le fils du grand poète polonais, dans une lettre à Attilio Beguey. Cette lettre a été publiée dans le livre de Beguey : André Towianski et Israël, Rome, 1912. Elle provoqua la réaction de la droite polonaise.

9. Cf. La question juive en Pologne. Enquête précédée d’une Introduction par Gabriel Séailles, Paris, 1915.

10. Mysl Niepodlegla, N° 153, novembre 1910, p. 1599. Cité d’après J.-P. Nettl, La vie et l’œuvre de Rosa Luxemburg, I, Paris, Maspero, 1972, p. 90, note 56.

11. Elle Intervient elle-même à deux reprises : « Robotnicy a kultura narodowa » (les ouvriers et la culture nationale), Mlot, 15 octobre 1910, N° 11, pp. 7-9 et « Pozegnamie z Niemojewskim » (Les adieux à Niemojewskim), Mlot, 3 décembre 1910, N° 18.

12. « Freidenkertum und Sozialdemokratie », Vorwärts, 279-1910, N° 228, pp. 1-2.

13. S. Haecker, l’un des dirigeants du parti socialiste de Galicie, un des adversaires de Rosa Luxemburg depuis toujours.

14. La rupture politique entre Karl Kautsky et Rosa Luxemburg venait de se produire et le débat sur la stratégie (de lutte ou d’usure) faisait rage entre eux.

15. Cf. Lisky..., pp. 177-178.

16. M.J. et note 6. Les 5 mots entre crochets, non déchiffrés par M.J. dans l’original ont été reconstitués par nos soins à partir du texte polonais publié dans Mlot, N° 12, 22 octobre 1910.

17. Lettre d’August Bebel aux rédacteurs de Mlot sur la question de la campagne antisémite et anti-socialiste de la presse bourgeoise polonaise, Mlot, N° 14. 5 novembre 1910. La photocopie du texte allemand est conservée dans les archives de l’Institut d’histoire du parti à Varsovie. « J’espère que la classe ouvrière ne se laissera pas abuser par cette supercherie grossière » écrit Bebel. « Les « progressistes » méritent le mépris de tout honnête homme ».

18. A. Bebel, Socialdemokratie und Antisemitismus, Rede … auf dem IV. Parteitag der Sozialdemokratischen Partei zu Köln a. Rh. Nebst einem Sachtrag, Berlin, 1894.

19. Réponse de Franz Mehring aux articles d’Andrzej Niemojewski sur la question Juive, Mlot, N° 15, 12 novembre 1910.

20. Otto Bauer, « Sozialismus und Antisemltismus », Der Kampf, 1-11-1910, IV, Heft 2, pp. 94-95. Cet article a également été décrit dans Mlot du 19 novembre 1910, dans une note intitulée « Otto Bauer sur l’antisémitisme et l’internationalisme ». La photocopie de la réponse d’Otto Bauer est conservée dans les archives de l’Institut d’histoire du parti à Varsovie.

21. Otto Bauer, Die Nationalitätenfrage und die Sozial-demokratie, Vienne,Volksbuchhandung, 1907, 576 p. (Marc Studien II).

22. « Befremdende Kampfmethoden », Vorwarts, 14-12-1910, p. 3.

23 Luise Kautsky écrivit d’ailleurs à Rosa Luxemburg à ce propos : « La fin est si incroyable que nous avons tous hoché la tête ». Cf. Listy.., pp. 194 195.

24. J.M., « Die Unterdrûckung des » Mlot » », Vorwärts. 20-12-1910, N° 197, p. 3.

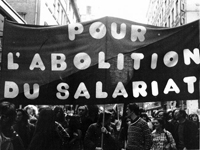

Pologne, 1976

Pologne, 1976

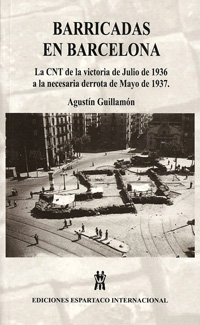

Brochure sur l'assassinat d'A. Nin

Brochure sur l'assassinat d'A. Nin

Numéros de L'Insurgé de 1942 et 1943

Numéros de L'Insurgé de 1942 et 1943

Brochure Spartacus

Brochure Spartacus

Mémorial de

Mémorial de

page

page

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.